棋戏qixi

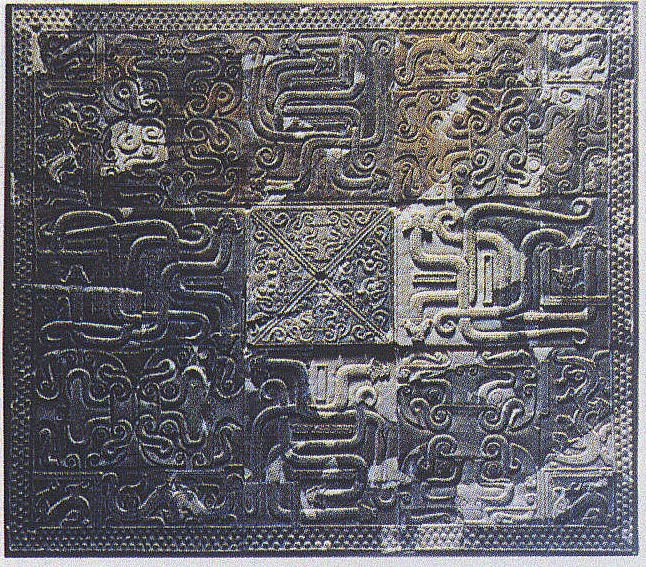

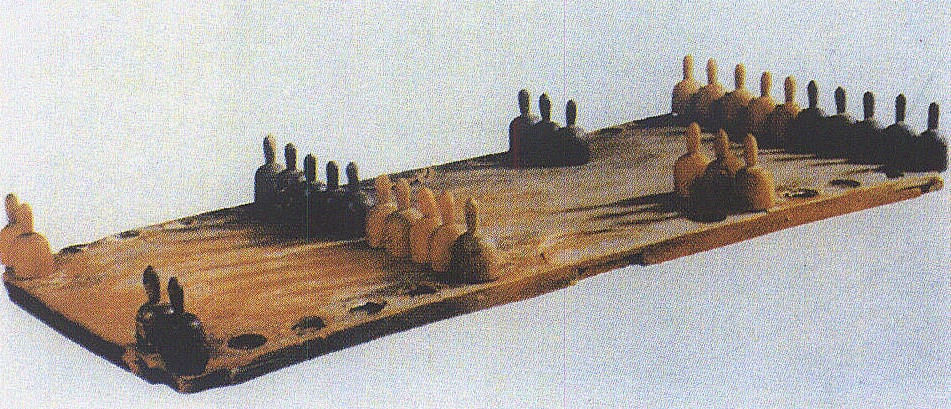

中国古代体育活动的重要内容。包括围棋、象棋、六博棋、塞戏、弹棋、双陆棋、打马象棋等形式。六博棋春秋时期就已经存在,至战国时期已相当流行。六博棋的棋盘叫局,是在方形或近似方形的木盘上,阴刻矩纹,漆绘4个红色圆点。棋子叫棋,大都是骨质的,共12枚,红、黑各6枚,也有6枚为正方形、6枚为长方形的。骰子叫箸,多半由半边细竹管制成,两旁各置一细铜丝,中间填金属粉。箸外涂黑漆。它的一面是平的,一面为圆弧形,投掷时有正、背面之分。塞戏是由六博棋脱胎而来的一种古代博戏,相传在春秋战国时就已经出现。塞戏的玩法与六博棋的区别是,行棋时不用投箸。西汉古墓中出土的塞戏棋局有2种形制。一种是湖北云梦西汉古墓出土的棋局,棋盘长38厘米,宽36厘米,厚2厘米,正面为白底矩纹。另一种是甘肃武威县磨咀子汉墓出土的彩绘木俑塞戏,棋盘为黑彩底,上绘白色的矩形图案,与六博棋图案稍有不同。塞戏的棋子双陆棋(1974年辽宁法库县叶茂台出土)——辽(907~1125)是立体的,绘有龙、虎2种形制。弹棋相传是西汉成帝时刘向仿蹴鞠之戏而作,东汉时盛行。棋盘类似古代的蹴鞠球场,以石为之,棋子每方6枚。三国时弹棋已由每方6枚棋子增至每方8枚。唐朝时弹棋仍极盛行,其形制又有变化,棋子由每方8枚增至每方12枚。双陆是由握槊演变而来的,因局如棋盘,左右各6路,故名。据北宋初晏殊《类要》载,双陆始自天竺(今印度),即《大般涅槃经》之波罗塞戏,三国魏黄初年间传入中国,盛行于梁、陈、魏、齐、隋、唐之间。双陆有北双陆、广州双陆、大食双陆、真腊双陆、日本双陆等多种。这些双陆局的棋盘和象棋盘有些相似。双陆的棋子除日本双陆和真腊双陆的棋子是圆形的以外,其他均为立体的,约3寸长,形似小棒槌,也有点像国际象棋中的兵。打马象棋是宋代词人李清照从当时流行的“打马棋”推陈出新而创制。这种“马格钱”,形状与外圆内方的古钱币基本一致。打马棋盘和今象棋盘相似,游戏时用户骰掷采打马,以决胜负,一般为2~5人参加。这种活动直至清初还在民间流行。

六博棋棋盘(公元前475-前221)

- 直体后空翻

- 直体后空翻下

- 直体后空翻下

- 直体后空翻下

- 直体后空翻下

- 直体后空翻两周

- 直体后空翻两周下

- 直体后空翻两周下

- 直体后空翻两周同时转体1080°

- 直体后空翻两周同时转体1440°

- 直体后空翻两周同时转体360°

- 直体后空翻两周同时转体720°

- 直体后空翻两周转体360°下

- 直体后空翻两周转体360°下

- 直体后空翻分腿下

- 直体后空翻双脚依次落木

- 直体后空翻成一杠手倒立

- 直体后空翻成支撑

- 直体后空翻接团身后空翻下

- 直体后空翻直接分腿摆越成支撑

- 直体后空翻转体1080°

- 直体后空翻转体1080°下

- 直体后空翻转体1080°下

- 直体后空翻转体180°成挂臂撑

- 直体后空翻转体270°成杠外悬垂

- thesaurus_unprohibited

- thesaurus_unprohibitive

- thesaurus_unprolific

- thesaurus_unpromising

- thesaurus_unprompted

- thesaurus_unpronounced

- thesaurus_unpropitious

- thesaurus_unproscriptive

- thesaurus_unprosperous

- thesaurus_unprotected

- 百佳 窝窝头的热量有多少卡路里

- 香果果 肉松面包的热量有多少卡路里

- 7-ELEVEN 杂粮面包的热量有多少卡路里

- 麦斯香 玫瑰香酥面包的热量有多少卡路里

- 优尼客 抹茶味蛋糕的热量有多少卡路里

- 百粤名点 红糖开花馒头的热量有多少卡路里

- 米大侠 黑椒鸡排大口饭团的热量有多少卡路里

- 彩田 海苔吐司的热量有多少卡路里

- 恒慧通 精制培根的热量有多少卡路里

- 7TT 培根蛋丝三明治的热量有多少卡路里