古代体育gudai tiyu

中国古代体育萌发于史前人类的社会实践,形成和发展于数千年的中华民族历史进程中。先秦时期是古代体育形成时期。秦、汉、三国是古代体育的发展和勃兴时期。两晋、南北朝、隋、唐、五代是古代体育繁荣时期。到了宋、辽、金、元时期,古代体育日益普及。明、清时期,体育依然沿袭传统的发展路径,一些项目水平有所提高。

史前体育 原始社会后期出现体育活动的萌芽,在生产劳动、部落战争、日常生活中,逐渐产生了射箭、攀登、搏斗、跳跃、舞蹈等运动形式。不少生产工具,如石球、石镞、陶球、舟楫网罟等,同时也是娱乐或锻炼的器具。青海大通县上孙家寨出土的一个新石器时期(约1万年~4千年前)的陶盆,内壁画有3组舞人手牵着手,整齐协调地翩翩起舞。体育的萌芽与教育、医疗、军事、宗教等有密切的联系。

夏商西周时期体育 这一时期体育活动主要围绕军事活动开展。“校”、“序”、“庠”为夏、商、周时期学校的名称,既是教育机构,又是习武场所。这也证明中国3000多年前的学校教学中已有“体育”的内容。商代和西周时期的体育活动,除与军事和田猎等联系较为密切外,学校教育中的射、御、舞、乐等,均带有明显的体育特征。周代的学校以礼、乐、射、御、书、数六艺为教学内容。当时的体育活动有严格的礼仪要求。如西周射礼就规定了等级森严的制度,分为“大射”、“宾射”、“燕射”、“乡射”不同的类别。

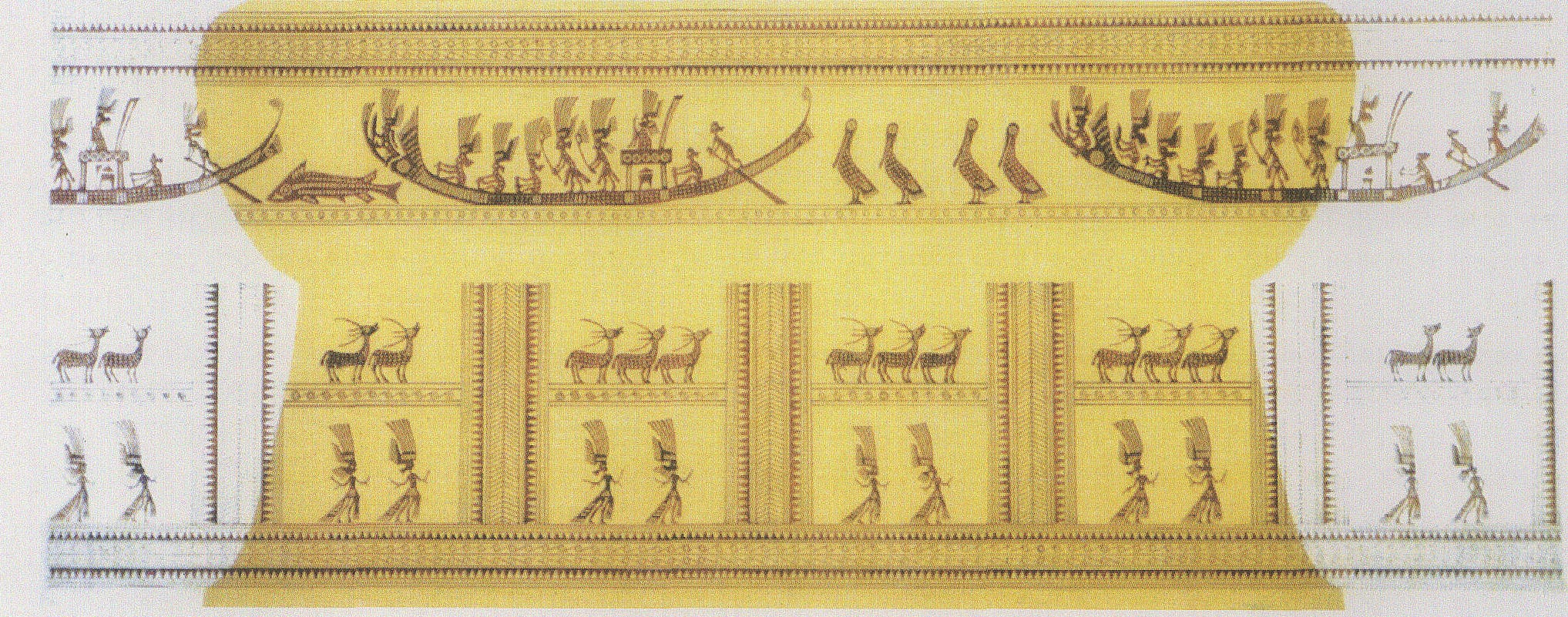

春秋战国时期体育 射箭、技击、赛车、游泳、奔跑、摔跤、体操、球戏、棋类等活动,尤其是与军事技术相关的体育活动,在这个时期已初步形成,并在平民中推广。管仲治理齐国时,下令各地将勇力过人者向上推荐。收藏于故宫博物院的宴乐习射水陆攻战纹铜壶,表现了当时战争和体育活动的情景。主要体育活动有:

❶剑术。古称剑道。《吴越春秋》、《越绝书》中均记载有吴越地区以剑术见长。《庄子·说剑》对于剑术练习与运用中的进退开合、形神相应以及避实乘虚等要领,作了精炼归纳。

❷角力或相搏。“角力”包括摔跤和各种较力活动在内,东周时常见的相搏亦属角力。始见于魏晋时期的“相扑”一词,或即由此一时期的“相搏”转化而来。

❸举鼎。以举起重物比赛力量的活动。鼎为金属铸成,最早用于烹煮牲畜,以供祭祀。一般有大、中、小3种类型,举鼎所用多为中、小型。

❹田猎。春秋战国时期,田猎已成为统治者练兵习武的手段。《国语·齐语》和《史记·魏公子列传》都有田猎的记载。

❺奔走、逾高、投石、超距。中国古代军事训练中,很注意跑、跳、投等技能的训练。《墨子·非攻》、《吴子·图国》和《史记·白起王翦列传》)都有所记载。

❻游泳。是练习水上军事技能的内容,也成为锻炼身体的活动。齐国管仲为防备吴越从水路偷袭,引三川之水,建沼池练游泳,对“能游者赐千金”。至今尚存的战国时代的铜壶上所刻的水陆攻战图,留下了当时士兵们游水的生动形象。

❼钩强。最初是配合水战的一种军事技能。后演变为荆楚一带民间流行的“施钩之戏”,后世的拔河运动即由此演变而来。

❽弄丸。亦称跳丸。当时可以连续拋弄9个弹丸于空中而不坠地。春秋战国时期的体育活动,无论是内容还是形式,均有显著的发展,人们对身体、心理和技术训练的认识达到了一个较高的水平。其间,在承袭商周以来保健思想的基础上,一些思想家和教育家开始对养生实践进行理论概括。《论语》、《墨子》、《庄子》、《管子》、《吕氏春秋》等文献中均有反映。随着长寿愿望的增长,产生了追求长生不老的“神仙方术”。

秦汉三国体育 秦(前221~前206)统一中国后,采取一系列巩固统一的重大措施。但是焚书坑儒、销毁兵器等苛暴政治对体育的发展造成障碍。西汉中叶国力日益强盛,文化艺术繁荣发达。武帝时体育全面勃兴,导引、蹴鞠、投壶、百戏、棋类、田猎和民间游戏等均得到恢复和发展,并有对外交流活动。东汉(25~220)时期社会生产力较西汉有所提高,农业、手工业和科学技术的进步促进了体育的发展。其体育运动项目之多、运动技艺难度之高、体育活动场面之大,均超过西汉时代。秦、汉、三国时期徒手或使用各种兵器的武艺都有不同程度的发展。这种发展表现为攻防格斗技能的提高,用于娱乐、健身的雏形套路陆续出现,一些武艺专著也先后问世。从体育的角度看,当时发展较显著,史籍记载较多的项目主要有:

❶手搏。即徒手搏击之意,后世的拳术就是在此基础上发展起来的。早在春秋战国时期即有“拳勇”一词,但到秦、汉、三国时尚无“拳术”这一专门的名称,意思与之相近的有“卞”、“手搏”。汉时手搏已发展为具有多种方法相搏的专门技能,当时即有徒手与短兵交手的“空手入白刃”,可知其技艺已达到相当水平。

❷剑术。汉朝以后剑在战场上的作用逐渐为环柄长刀所代替,剑术作为健身、竞技的武艺项目,却有了较大的发展。当时,比剑之风颇盛。魏文帝曹丕是一位击剑能手,他在《典论·自叙》里介绍了自己学剑的经过和东汉时代一些传剑的名师,同时还记述了他同一位将军进行剑术比赛的情况。两汉、三国时,有关剑和刀等短兵交手的理论统称“剑道”。

❸蹴鞠。是中国古代的一种“足球”游戏,在战国时就流行于城市与军队中。汉以后发展很快,有“康庄驰逐,穷巷踏鞠”和“上以弓马为务,家以蹴鞠为学”的记载。并已经形成表演性和竞技性2种不同的运动形式。《汉书》中列有《蹴鞠二十五篇》的书目。养生术集春秋战国以来之大成,初步形成了中国传统养生的理论基础。医用导引和健身方式的普及,导致了神仙方术的衰微与分化,并逐步形成了不同的练习、养护体系,产生了强身除疾的“五禽戏”,奠定了中国传统养生术的基本模式。这一时期体育的主要特点是:活动规模较大,竞技性与娱乐性较强;某些类别的体育活动(如“导引”、“百戏”等)已初步自成体系,且独具特色;有的项目如角抵、百戏等,与西域或外国进行了交流;寓军事训练于体育娱乐的思想得到体现。还出现了较多专用于体育娱乐的场地设备(如鞠城、上林苑等)和建筑(如平乐馆等),有关体育的文学艺术作品(如诗、赋、画像砖、画像石、陶俑等)也较繁荣。

两晋南北朝体育 在两晋、南北朝时期,舞蹈、杂技、相扑和导引养生有了进一步发展。此一时期舞蹈种类的繁多,风格的多样,对后世某些体育项目(如体操、冰上运动等)动作的演进有借鉴的作用。东晋以后乐人将宫廷歌舞带到南方,促进了东晋、南朝舞蹈的繁盛。北朝继承了汉、晋的舞蹈,还将西北各地少数民族的“龟兹乐”、“西凉乐”、“西戎伎”等乐舞带进中原,实现了各民族舞蹈的大交流。南朝也引进了北方民族的舞蹈,在佛教艺术中也有优美的舞蹈活动,如敦煌壁画中的“天宫伎乐”。反映了这一时期的舞蹈艺术在各方面均有广泛开展。杂伎、相扑在秦汉时,包括在“鱼龙百戏”或“乐舞百戏”之中。两晋后进一步分化出来,各自形成专项活动。两晋、南北朝时期,杂伎项目日益增多,技术也逐渐提高。晋朝已有马戏的专项表演。相扑之名始见于西晋初,女子相扑也于此时始见于文字记载。晋武帝(265~290)时期,相扑不仅作为一种表演项目,并已成为一种“竞技运动”。棋戏发展很快,围棋盘已由17线发展为19线,行子布局大致与今日无异。“养生术”在东汉“五禽戏”的基础上,经陶弘景、葛洪等人的努力,在动养、静养和食养等方面都获得长足的进步。仅《诸病源候论》就记载了“补养宣导法”260多种。

隋唐五代体育 隋、唐时期除继承发展南北朝盛行的各种与体育有关的观赏娱乐性项目(如舞蹈、杂技、围棋等)外,武艺、各种球戏、角抵及民间体育活动也得到复兴和发展。五代(907~960)时期军阀割据,连年战乱,体育活动逐渐衰退,但某些项目如击鞠、角抵等,仍流行。隋唐以“体貌丰伟”为美。因此,具有修炼形体功能的乐舞在南北朝的基础上有了进一步的发展,并有“太常寺”、“教坊”专司其事,是中国古代乐舞的极盛时期。舞蹈,可分为“健舞”和“软舞”,此外尚有花舞、字舞、马舞等。健舞与体育活动的关系尤为密切。如“剑器”舞,既是舞蹈又是剑术表演。杜甫《观公孙大娘弟子舞剑器行》描绘了剑光闪耀,舞姿雄健的生动形象。公元702年武则天始设“武举科”,推动了武艺练习的程式化,出现了“虚试无对,实用无验”的“花法”,士大夫对武艺操练更多地提出了审美要求,致使部分武艺的演练脱离了实战的要求,而成为没有实战意义的身体练习和表演。大大促进了军事武艺与民间武艺的分化,并逐步走上不同的发展轨迹。球戏活动在此期间得到迅速的发展,出现了以动物膀胱为内胆,以八片皮革缝制成的充气球,促进了蹴鞠技术提高和活动方式的演变。东汉末年流行的击鞠(马球)此时更为盛行,在王公贵族和士大夫中成为时尚。击鞠在部分妇女中也得到一定的开展。公元710年在长安还曾举行过与吐蕃的友谊赛。相扑、围棋、百戏、骑射、养生等都获得很大发展,特别是老年保健术受到格外的重视。

倒立图壁画

角抵图壁画

相扑图壁画

宋辽金元体育 宋、辽、金、元(960~1368)时期,封建经济有较大的发展,除农业生产有明显的增长外,手工业的发展也很显著,城镇商业的繁荣,推动了以健身、娱乐为主的体育活动。出现了专供城市居民游玩的“瓦舍”(综合游艺场所)和职业“运动员”或业余“运动员”组成的各类社团。如“踏弩社”(射箭)、“英略社”(打拳)、“圆社”(蹴鞠)等。各社依据不同运动项目均订立社规,制订竞赛规程,颁布技术标准和组织竞赛活动。这一时期,民族矛盾与阶级矛盾交织在一起,军事的需要使体育受到重视。为了迅速传递军情,官府十分重视发现和训练善于长跑的人。宋朝在民间武艺组织“弓箭社”中选出能长跑的人名为“急脚子”。元世祖至元二十四年(1287)建“贵赤卫”,担负元大都(今北京)及上都(今内蒙古正蓝旗境内)警卫。元代统治者为检阅这支军队的身体素质及长跑技能,每年举行1次长跑竞赛。据元朝人陶宗仪《辍耕录》所记,长跑竞赛有两条路线:一条以河西务(河北武清县东北)为起点,至大都内中(宫廷)为终点;另一条以泥河儿(河北宣化县东)为起点,至上都内中为终点;每10里或15里、25里设1铺,急递铺兵上下传递作接力赛。赛前在起点处“约之以绳”,各队参加者横列绳后,开始时将绳去掉,齐向终点奔跑。约3个时辰(6小时)跑完全程(约180里),实为一种定期举行的超长距离的越野接力赛跑。这一时期,印刷术的进步为体育著述的传播提供了有利条件。各种体育活动的方式和规则,大都自宋代起才有较为详明的记载。《角力记》、《蹴鞠图谱》、《丸经》等一批体育历史和运动技术规则专著也开始在社会发行。

明清(鸦片战争前)体育 明、清时期(1368~1911)全面继承了古代传统体育活动,除个别项目如球戏自清代起明显衰落外,多数项目如武术、摔跤、冰嬉、围棋、导引等均有发展与提高;杂技、舞蹈发展很快,技能、技巧明显提高。明、清两代仍不失为中国古代民间体育的最盛时期。明、清的杂伎、舞蹈,流行甚为广泛。明初在大的宴会、庆典中常有“百戏”演出,其中有“队舞”及“呈艺于马上”的“走獬”。民间杂技活动,在明代亦很活跃。杂技、舞蹈与戏曲常结合表演。北方除经常性的杂技演出外,上元“灯市”和清明节,均有杂戏表演,有筒子、扒竿、蹬梯、马弹解数、队舞、细舞等项。明代图画中常见杂技表演的形象,如《三才图会·人事卷》中即有杂技图多幅。到了清代,民间杂技活动有进一步的开展。除城乡各地经常有借以谋生的“杂耍把戏”演出外,集市、庙会和节日中常有杂技演出,有的表演者是业余的。有的表演不设舞台,边走边演,故名“走会”。因武技节目众多,又名“武会”。常见的项目有钢叉、五虎棍、少林棍、白蜡杆、扛子、蹬石担载人、舞狮、弄幡等。此外尚有杂戏与舞蹈相结合的节目,如旱船、高跷、莲箫、腰鼓、秧歌等。这类项目,也是民间体育活动。民间习武多以拳、棒为主,并因不同的技击原理和风格,而形成“外家拳”和“内家拳”。在此基础上演化出众多的武术派别与拳种,如少林拳、太极拳、八卦掌、形意拳等。养生术在继承呼吸吐呐传统的基础上,加大了肢体运动的幅度,在“八段锦”的基础上创编了“易筋经”。大量的保健书籍刊行于世,像《摄生论》、《养生四要》、《赤风髓》、《遵生八笺》、《万寿仙书》等,成为指导人们防病健身的指南。

古代中国在追求长寿、身心训练、技能培养和欢娱身心等方面都留下了丰富的实践经验和精深的理论概括。但很少有人去注意教育、军事、娱乐和养生中的体育现象之间的联系,从整体上思考体育的发展。因此,整个古代,这些与身体活动有关的社会现象始终是相对孤立地发展着,没有形成独立事业的发展趋势。到了近代,它依旧沿袭传统的发展轨迹演进。

- 瑞典小姐姐带你领略乒乓球的魅力(一位年轻瑞典女子在乒乓球领域的杰出成就)

- 探索美国世界杯历史成绩(美国世界杯历史战绩、球队实力分析及关键比赛回顾)

- 足球世界杯进球历史排名(揭秘历届世界杯进球王的辉煌历程和伟大成就)

- 掌握足球比赛技巧的关键要素(提升足球技巧的有效方法与技巧)

- 如何巧妙收纳短袖女足球装备(利用自制技巧,让短袖女足球装备整洁有序)

- 足球技巧大揭秘(提升个人能力的关键,足球过人带球技巧全解析)

- 足球过人技巧大揭秘(掌握关键技巧,成为足球场上的明星)

- 掌握足球反击技巧,提升进攻效率(教你如何利用反击战术取得胜利)

- 足球球星转身技巧教学反思(提升足球技巧的关键要素与方法)

- 足球比赛的技巧探究(掌握足球比赛中的关键技巧,提升球队实力)

- 乒乓球侧身横拍技巧教学(掌握乒乓球侧身横拍,提升比赛技术水平)

- 中国世界杯历史第一人(见证中国足球崛起的关键人物和时刻)

- 以乒乓球小组循环排名提升球技水平(打造高水平球队,享受乒乓乐趣)

- 去除乒乓球油渍的妙招(轻松清除球拍上的顽固油渍,恢复球面光洁)

- 威尔士历史世界杯战绩(探索威尔士足球在世界杯赛场上的辉煌和困难)

- 世界杯最好进球之以外为什么不是主题(解读世界杯进球精彩程度的秘密)

- 如何快速掌握足球颠球技巧(从零基础到熟练掌握,轻松提升足球颠球水平)

- 葡萄牙世界杯历史最好成绩(探索葡萄牙在世界杯的辉煌历程)

- 足球防守中路技巧讲解(揭秘中路防守要诀,提升战术意识和实际操作能力)

- 中国队世界杯历史(揭秘中国足球在世界杯舞台上的征程与未来展望)

- 乒乓球推挡的技巧与战略(掌握推挡技术,迎接各种挑战)

- 水原里的乒乓球奇迹(挚爱乒乓球的小镇)

- 揭秘英格兰世界杯历史进球榜(从战神到传奇,踢出历史的辉煌)

- 世界杯四强比分历史(回顾世界杯历届四强战绩,探寻胜负之间的激烈较量)

- 世界杯历史进球榜(梅西超越马拉多纳,C罗进入前三强队前锋继续刷新纪录)

- thesaurus_chief-executive-officer

- thesaurus_chief-government-administrator

- thesaurus_chief-hope

- thesaurus_chief-law-enforcement-officer-of-a-county

- thesaurus_chiefly

- thesaurus_chief-magistrate

- thesaurus_chief-officer

- thesaurus_chief-official

- thesaurus_chief-of-state

- thesaurus_chief-person

- 佰食集 重庆涪陵榨菜的热量有多少卡路里

- AAA 手撕包的热量有多少卡路里

- O非利乐 鲜萃1黑咖啡的热量有多少卡路里

- 珍丽友 面包的热量有多少卡路里

- 果之味 果味果冻的热量有多少卡路里

- 罗森 鸡汁土豆泥的热量有多少卡路里

- 菌君家族 液体沙拉【果疏】的热量有多少卡路里

- 龙华禅食 夏威夷果仁苏式月饼的热量有多少卡路里

- 绫悦花语 红糖糖浆的热量有多少卡路里

- 小磨农场 脱苦白杏仁粉的热量有多少卡路里